安徽网安庆消息 甘家山,隶属安徽省安庆市宿松县下仓镇九成村,是一座宁静的自然村落。村庄外围,一丘坡地绿意葱茏,千余株古老的棠梨树于斯丛生。因其坐落于长河桥东、黄湖岸北,“棠梨春岸”美名应运而生。

“棠梨花开了,有时间回来吃顿饭不?”一通电话,驱散了我周末的慵懒。初中同学杨庆根现任九成村党总支书记,热情邀我到棠梨春岸赏花。清明时节,日暖风轻,长河大桥建成通车也已三个多月,的确是时候回乡看一看了。约上两位摄影好友,驾车疾驰,奔赴这场与棠梨春岸的春日之约。

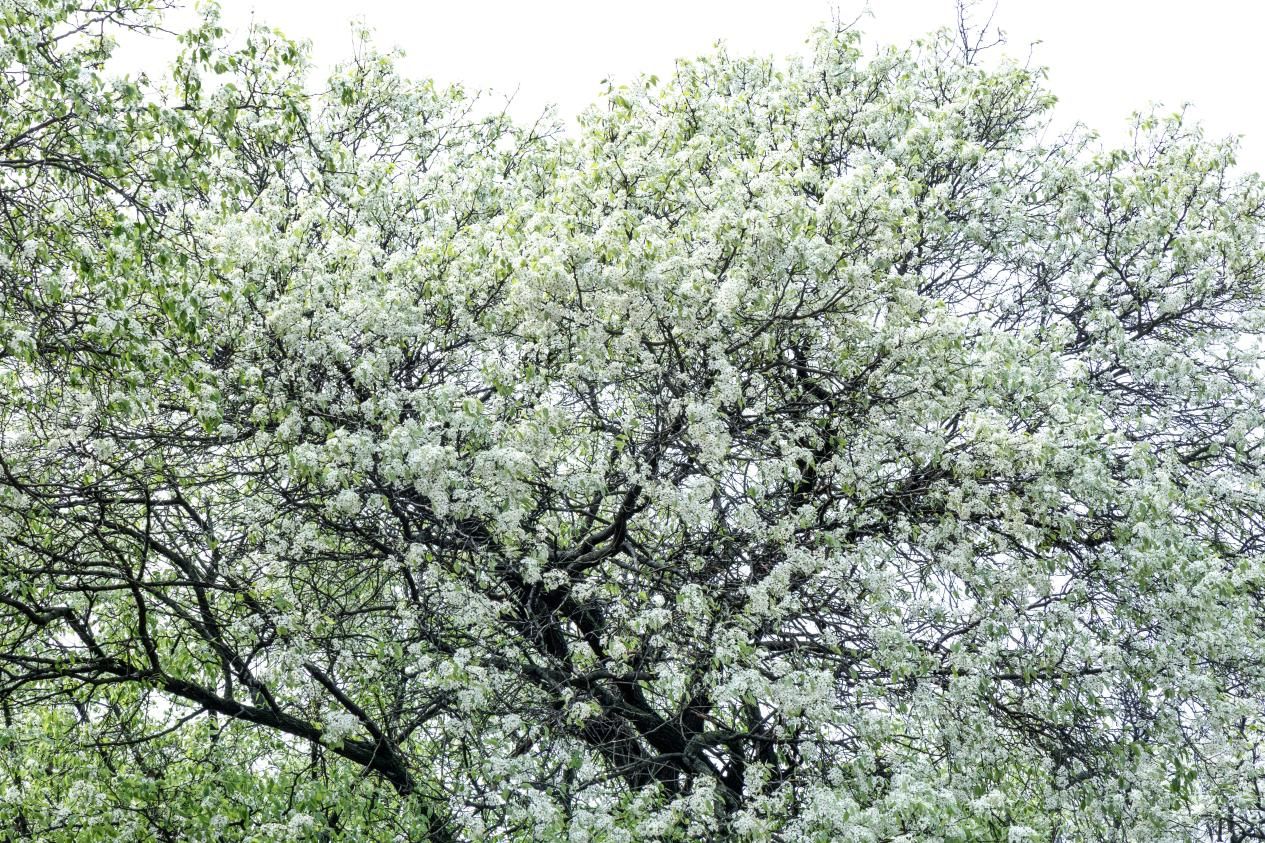

“往昔,棠梨春岸不过是一处鲜有人知的野湖滩涂,百年来,棠梨树悄无声息地在此生长。如今,这里已然蜕变,成为远近闻名的乡村文旅新地标,吸引着四面八方的游客纷至沓来,可那份与生俱来的自然纯真魅力,却从未褪色。”抵达甘家山,杨书记亲自当起了导游。每年三月,古老的棠梨树在春风的轻柔抚摸下,挣脱冬日禁锢,尽情舒展身姿,热烈绽放春色。洁白的棠梨花,如一只只翩翩起舞的雪蝶,又象缥缈的晨雾,一团团、一簇簇,毫无保留地将馥郁芬芳倾洒在空气中,勾勒出一幅美到极致的春日盛景。

棠梨,又名甘棠、杜梨。文人雅士还赋予其一个诗意的别称——“三月雪”。 棠梨春岸,汇聚了千余株百年棠梨古树,姿态万千。有的生长在湖岸边,临水照影;有的扎根于石缝中,倔强呈现;有的隐匿之村舍旁,恬静而立。这些古树形态各异,有的主干挺拔似树,有的枝蔓蜿蜒如藤,横七竖八,野蛮生长,看似毫无章法,却在岁月的雕琢下,形成了独一无二、不可复刻的自然景观。说来有趣,甘家山村民组里,竟无一户人家姓甘,村民皆姓杨。此地原本因遍地甘棠树而得名,在宿松方言的代代相传中,甘棠山渐渐叫成了甘家山。

“料峭寒春晓,棠梨花放早。”行走在棠梨树丛间的彩虹道上,仰望坡岭之间,那一枝枝、一簇簇、一片片奶白色的花朵,如飘浮在空中的云朵,轻盈自在地在头顶游荡;又似汹涌澎湃的浪花,在花海里翻涌奔腾,将整个丘坡装点成了花的海洋。微风拂过,花枝轻轻摇曳,花瓣如雪花般簌簌飘落,如梦似幻的花雨美得让人心醉神迷。

棠梨不只是花好看,它的果实、枝叶以及根,均可入药,具有健胃、消食、止痢、止咳等功效。在过去粮食短缺、日子艰难的岁月里,棠梨凭借着顽强的生命力和高产的特性,是人们的“救命粮”。将它的花、叶采摘下来,做成一道道简单朴实的菜肴,可以填饱肚子。

在农家菜馆里,同学特意招待我们品尝凉拌棠梨花。一丛丛棠梨花蕾,经过开水焯烫后,大部分苦涩味都已去除。那些还没绽放的花蕾,微微泛着红,在厨师的精心摆弄下,就跟精美的艺术品似的。放入口中一尝,淡淡的苦涩与脆嫩的口感相互交织,瞬间勾起了我心底对家乡的眷恋,对童年纯真时光的怀念。

相较棠梨花,我对食用棠梨果的记忆更为深刻。棠梨果形似梨子的“微缩版”,挂在带刺的枝条上。未成熟时,它呈现出灰绿之色,酸涩无比,令人皱眉。入秋后,果实变黑熟透,散发出香甜的气味,口感变得软糯绵蜜,是孩子们的“宝藏零食”。当年,我们上学路过甘棠山时,经常爬树采摘,即便被刺划伤,也乐此不疲。成年后,再品棠梨果,却缺少了往昔那纯粹的滋味。

近年来,杨庆根和村两委以生态为底色,全力推动乡村振兴。他们整治村容村貌,完善基础设施,连年举办春日赏花活动,将甘棠山打造成了乡村农文旅新地标。如今,游客们慕名而来,在林间步道悠然漫步,于花海中惬意穿梭,欣赏棠梨花的婀娜风姿,感受其独特的文化魅力。有人举起相机,定格下美好的瞬间;有人闭目凝神,静静聆听蝶舞蜂鸣,沉醉于大自然的温柔怀抱。

同行的美女摄影师鱼儿感慨道:“我去过许多地方赏花,可棠梨春岸给我的感觉截然不同。在这里,我不仅欣赏到了绝美的花海,更感受到了浓厚的乡土气息和人文情怀,仿佛时光都慢了下来。”

甘家山的千树棠梨,不仅仅是美景,更是岁月的见证者,静静诉说着人与自然和谐共生的动人故事。(文/胡松本 图/王松柏)