□丁松

在安徽潜怀大地,皖水之滨,流传着一个凄美千年的爱情故事——焦仲卿与刘兰芝的生死绝恋。这个控诉封建礼教、歌颂忠贞爱情的故事,最终凝结为中国文学史上的璀璨明珠、汉乐府叙事诗的巅峰之作《孔雀东南飞》。它不仅是中国文学史上的不朽经典,更是其故事发生地——小市港(古称小吏港)人民引以为傲的精神图腾与文化象征。

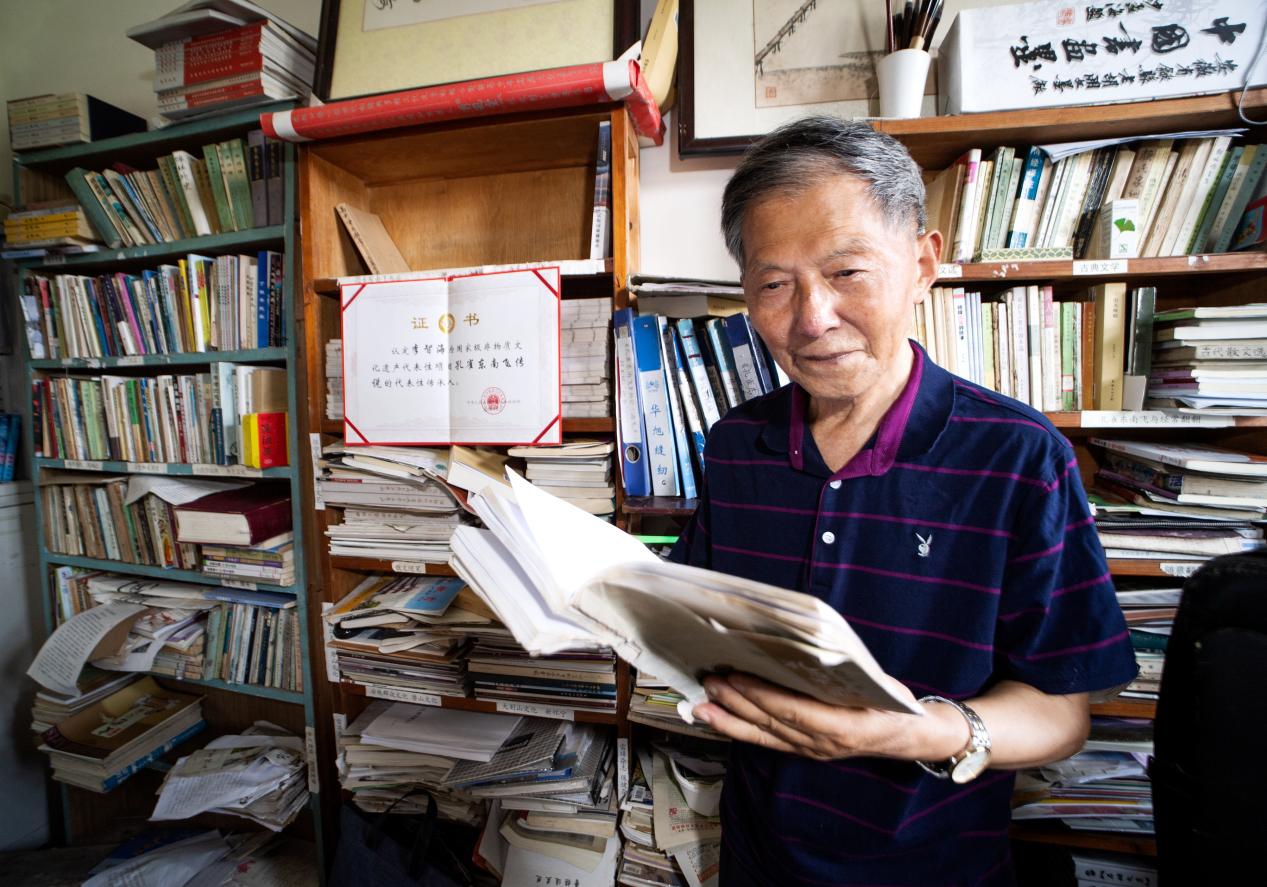

2010年,《孔雀东南飞》被文化部列入国家级非物质文化遗产保护名录。而在这片文化热土上,始终活跃着一位清瘦儒雅的身影,他数十年如一日,将守护、研究、传播这首千古绝唱视为生命的全部。他,就是国家级非物质文化遗产项目《孔雀东南飞》代表性传承人——李智海。

李智海先生出身书香门第。祖父李硕成终身从教、桃李满门,是小市港著名的开明士绅,深受乡邻敬重。深厚的家学渊源,使先生自幼便对诞生于故乡的《孔雀东南飞》情根深种。在太湖中学读高中时,课本中收录的这首长诗,成了他一生珍藏的至宝。2018年7月6日,这本穿越半个多世纪、纸页泛黄的课本,在央视四套的镜头前无声诉说着主人跨越时空的痴情。先生自称“书痴”,一生读书、写书、藏书逾万册,其研究与收藏的核心,始终围绕着《孔雀东南飞》。他倾尽心力,广泛搜集古诗的各种体裁与珍贵版本,不惜重金购藏珍本,只为守护这份文化血脉。

上世纪九十年代,互联网的春风吹拂大地,博客兴起。正是在这方新天地里,我有幸邂逅了先生的《孔雀东南飞》专栏。彼时,李智海先生已从教育岗位退休,却丝毫没有停下脚步。他常背着一个朴素的公文包,风尘仆仆地往返于石牌、县城高河与魂牵梦萦的故乡小市港之间。小市老街的斑驳砖墙、复建的孔雀台、初具规模的“孔雀东南飞”文化园林、为拍摄电视剧兴建的汉代风格影视城,乃至寻常巷陌的百姓人家,处处可见他执着奔波的身影。他并非走亲访友,而是在执着追寻心中那永不褪色的文化梦想。

他如同一位不知疲倦的文化拾荒者,锲而不舍,流连忘返。他遍访耆老贤达、恩师故旧,深入挖掘、细致整理散落民间的关于《孔雀东南飞》的口头传说、历史碎片。这些珍贵的田野调查,为《孔雀东南飞》的非遗申报之路奠定了坚实的民间基础。2006年,《孔雀东南飞》成功入选安徽省省级非物质文化遗产名录;2010年,更上一层楼,荣膺国家级非遗保护项目。先生将多年的研究与考察心血,凝结于《<孔雀东南飞>故园拾穗》《小吏港随笔》等著作之中,字里行间流淌着他对这片土地和这首长诗的无限深情。

当小市镇在花山修建起“孔雀东南飞文化园”,园内苍松翠柏掩映,复建的孔雀坟矗立着汉白玉墓碑,李智海先生的心愿得以部分实现。他特意从四川昌西购回两株日香桂,亲手种植在焦刘合葬墓两侧。如今,清雅的桂香年年如期而至,仿佛在慰藉那千年前的忠魂。南侧建起的“孔雀东南飞纪念馆”,也凝聚着他的心血与期盼。

2016年,怀着对故土更深沉的眷恋,李智海先生毅然离开工作与生活多年的石牌,迁回魂牵梦萦的小市港。他选择落户于小市二中的一幢老旧教师宿舍楼里,条件虽简陋,却离他守望的文化核心更近了。这间简朴的居所,很快便成为社会各界“孔雀东南飞”文化及文学爱好者汇聚交流的中心。大家慕名而来,在这方寸之间,碰撞思想的火花,共叙传承的使命。

李智海先生深知,文化的根脉在于下一代。他积极投身于小市中心小学“诗乡文化”特色教育建设,担任校外辅导员及校报顾问。明亮的教室里,他总是一笔一划,工整地在黑板上写下《孔雀东南飞》的诗句:

“孔雀东南飞,五里一徘徊。

十三能织素,十四学裁衣。

十五弹箜篌,十六诵诗书……”

孩子们稚嫩而响亮的诵读声在校园回荡,先生静静聆听,脸上洋溢着欣慰的笑容。草地旁、亭阁中,孩子们围坐在他身旁,听他讲述这段千年前的故乡传奇,眼中闪烁着对本土文化的认同与自豪。在他心中,传承必须从娃娃抓起。为此,李智海亲自选编出版了《百年好诗必读》,作为怀宁县独秀小学的校本教材,并将大量书籍无偿捐赠给全县各小学,这一善举赢得了社会高度赞誉,也使他荣膺2015年安徽省“十佳‘五老’志愿者奖”。

李智海先生对《孔雀东南飞》文化的推广不遗余力。2007年,为迎接怀宁县“孔雀东南飞文化艺术节”,他参与策划并设计了《孔雀东南飞》个性化邮票,让这枚文化名片方寸之间见乾坤。2011年,他被正式批准为安徽省“孔雀东南飞”非物质文化遗产代表性传承人,并当选省非遗理事会理事。2018年,这份坚守终获国家最高认可,他成功入选第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人。他积极参与各类文化活动,在怀宁县首届蓝莓文化艺术节开幕式上接受央视采访,将“孔雀东南飞”文化推向全国视野。他与著名作家石楠先生结下深厚友谊,也曾与诗人流沙河等文化名流交流。

他不仅守护文化,更心系桑梓民生。他目睹那个特殊岁月珍贵历史文物万年台(孔雀台)被毁,痛心疾首,撰文《万年台的诉说》,以拟人化手法发出文物保护的血泪呐喊,唤醒社会意识,最终促成了居民自发捐款重建孔雀台。当洙流河上的兰芝桥因年久失修,在汛期吞噬了过桥上学学生的生命,先生为民请命,奔走呼吁,推动了兰芝桥的重建,守护了乡亲的安全。

连接小市港与河对岸村民的,是一个古老的渡口。泥沙淤积,水流多变,竹排浮桥险象环生,洪水时更是隔断两岸。世代通婚、情谊深厚的人们,“望河兴叹”的场景深深刺痛了先生。“要是有一座大桥就好了!”这朴素而强烈的愿望,成为他心头的重任。

2014年,李智海先生在新浪博客发表《小市焦畈望有桥》一文,道出两岸民众的共同心声,引发广泛共鸣。他打印文章,在热心人士范礼犬协助下征集居民签名,并投稿至《安徽老年报》发表。在安庆市人大代表吴春枝(小市人)于市人大会议上正式提出建桥提案的推动下,该项目被列入2017年度重点建设计划,并于2020年建成通车。“一桥飞架南北,天堑变通途。”如今的焦吏港大桥,不仅便利了两岸乡亲,更连通了新建成的潜山市东店高铁站,为区域发展插上了腾飞的翅膀。

李智海先生的感人事迹,多次被各级媒体报道;众多作家撰文盛赞其高尚品格与仁心厚德。2017年,他荣膺“安庆好人”称号,实至名归。

我与李智海先生的缘分,正是始于“孔雀东南飞”。在潜怀两县,李智海先生早已是一位令人肃然起敬的文化标杆。与他交往的岁月里,我深切感受到他的谦和、亲切、朴实无华,更被他内心深处那份对“孔雀东南飞”文化炽热而执着的爱所震撼。这份热爱,早已融入他的骨血,成为他生命的全部意义。

面对互联网时代浪潮,先生敏锐地拥抱变革。他找到我,谈起创办《孔雀东南飞微刊》的设想,我欣然应允,全力支持。如今,《孔雀东南飞微刊》已走过九年历程,枝繁叶茂,硕果累累。平台每年发表纯文学作品近千篇,汇聚了全国各地的作家投稿,读者遍布大江南北,成为弘扬“孔雀东南飞”文化不可替代的线上阵地。

年逾耄耋,李智海先生依然笔耕不辍。然而,命运无情,去年岁末,88岁高龄的先生痛失相伴一生的爱妻。暮年失伴,形单影只,其痛彻心扉,难以言表。但他强忍巨大的悲痛,选择回归故里,独自守着空寂的老屋。这既是对爱妻的深沉追思,更是对脚下这片热土的深情守护,是对那份融入生命的“孔雀东南飞”文化情怀的坚定守望。

他曾含泪独白:“伤心的泪流成无底的河,我随她而去,倒落得一个清净。可是,我还有50万字的《孔雀东南飞百年剧本集》要编,还有许多文章要写,更有国家交给我的非遗传承任务要去完成……”

听着这发自肺腑、掷地有声的独白,我不禁肃然起敬,心中升腾起对生命韧性与精神高度的无限敬仰。在李智海先生身上,我看到一种超越世俗的境界,一种近乎忘我的奉献精神!对他而言,活着的意义早已超越了简单的生命延续,而是将精神的火种点燃、传递,将有限的生命化作一道光、一道闪电,照亮后来者前行的漫漫长路。

大海星辰,纤纤红尘。

李智海先生,这位千载文脉的赤诚守望者,用一生的光阴,诠释了何为传承,何为挚爱。他的回眸,穿越千年风烟,袒露着一个赤子对文化最纯净、最深沉的情怀。

作者简介:丁松,怀宁小市人。以对文学的热爱和敬畏,用不太敏锐的眼光观察社会,怀着虔诚的心,用拙笔表达对生活的感恩。