在寒冷的冬日,街头巷尾弥漫着氤氲的雾气。我裹着厚厚的棉衣,匆匆走过一家粉丝煲店。店门口,一口大锅正冒着腾腾热气,锅里煮着的是粉丝。那细长的粉丝在沸水中翻滚着,瞬间就想起了我心底深处老家红薯粉丝的味道,那是用自种红薯制成的粉丝,与眼前的这一碗不同,它所承载的,远比味蕾上的享受要多得多。

小时候,父亲是一名教师,不太会农活,妈妈就是家里的顶梁柱。每到端午节前后,妈妈种红薯的时候,就像守护孩子一样精心。她弯着腰,小心翼翼地将红薯苗放入土坑,眼神里满是期待,仿佛看到了红薯苗茁壮成长后的累累硕果。阳光洒在她满是汗水的脸上,那汗珠晶莹剔透,却丝毫影响不了她专注的神情。

收获红薯的日子,妈妈就像个英勇的战士,手持锄头深入地间的“战场”。每一锄头下去,都能带出一串胖嘟嘟的红薯,那满筐的红薯就像是她胜利的战果。她的脸上洋溢着满足的笑容,可那笑容背后是长时间弯腰劳作的酸痛,但她从未抱怨过。

清洗红薯时,妈妈弯腰蹲在院子的水盆边,那双手就像不知疲倦的机器。冰冷的水冲击着红薯,也冲击着她的手,让她的手变得通红,可她依旧不停地搓洗着红薯,直到每一个红薯都干净得像是刚刚被精心雕琢的玉块。

挑着红薯去加工厂破碎,再挑回来过滤,这一路的艰辛都刻在妈妈的脚步声里。那沉甸甸的箩筐在她瘦弱的肩膀上,随着她的脚步一颠一颠的。可她的眼神坚定而执着,仿佛那不是沉重的负担,而是通向幸福的希望。晾晒红薯粉的时候,妈妈会时不时地走到簸箕前,像个细心的艺术家审视自己的作品一样翻动着红薯粉。她眯着眼,在阳光下仔细观察着红薯粉的干燥程度,那专注的样子就像一名产品检验员。

等找来师傅做粉丝的时候,妈妈就像个热情的助手,忙前忙后。她的眼睛紧紧盯着师傅的每一个动作,递工具、拿材料的速度快得像一阵风。师傅蒸饼,按比例将红薯粉兑水调成糊状倒入木质蒸笼蒸粉,蒸熟凝固出笼,低温晾至10-12小时后刨丝;用自制木夹子夹住粉饼,用专用刨子刨丝,粗细均匀,将粉丝绕成一窝丝进行阳光照晒。阳光洒在它们身上,折射出淡淡的光泽。每一根粉丝都像是在进行一场惬意的日光浴,它们逐渐失去多余的水分,变得更加坚韧。周围的空气中弥漫着淡淡的粉丝的清香,偶尔还能听到妈妈来回走动的脚步声,她不时地上下翻动粉丝团,确保每一处都能被阳光均匀地眷顾。

接着做粉丝美餐就成了充满爱的事。妈妈守在锅台边,眼睛一眨不眨地盯着锅里。锅里的水咕噜咕噜地响着,像是在演奏一首欢快的曲子,而妈妈就是那忠实的听众。粉丝煮好捞出放入碗中,加入精心熬制的骨汤。为了这骨汤,妈妈可是煞费苦心。她早早地赶到集市,在众多骨头中挑挑拣拣,拿起一块又放下一块,直到找到那块最满意的。然后把骨头带回家,仔细地剁成小块,每一刀下去都充满着爱意。炖煮的时候,妈妈就像个技艺高超的厨师,严格控制着火候,时不时地揭开锅盖查看,那专注的神情仿佛在守护着一个绝世珍宝。骨汤熬好后,骨髓的醇厚、肉香的浓郁完美地融合其中。妈妈再撒上带着露珠的葱花,放上几片香肠,一碗粉丝骨头汤就大功告成了。

我双手捧着碗,温暖从指尖蔓延到心底。妈妈拉着我的手,把我带到餐桌旁,那双手虽然粗糙却无比温暖。她先帮我把椅子拉好,然后用温柔得能把人融化的目光示意我坐下。我吃着粉丝,口感爽滑且有嚼劲。妈妈坐在我对面,她的眼睛里仿佛有星星在闪烁,那是满满的宠溺和幸福。她看着我狼吞虎咽的样子,嘴角微微上扬,那笑容就像春天里盛开的花朵,让整个房间都充满了温暖。那碗粉丝里满是她细致入微的爱。

2008年,我离开家乡,前往吉林长春谋生。在这个陌生的城市里,我尝过无数美食,却始终念着妈妈做的红薯粉丝。那熟悉的味道就像一条无形的线,一端牵着我,一端系着远方的家,时刻牵扯着我内心最柔软的角落。

有一天,我收到了一个包裹,寄件人是妈妈。打开包裹的那一刻,熟悉的粉丝映入眼帘,那是家乡的味道。我心里既惊喜又有些疑惑,因为我知道,妈妈年事已高,早已不再像从前那样种植红薯做粉丝了。

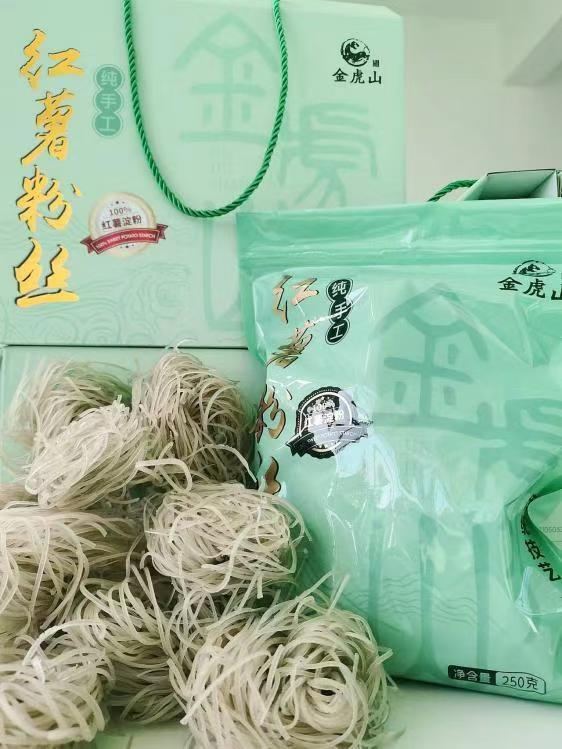

后来我才得知,村里刚刚办起了一个粉丝厂,并注册了商标——“金虎山粉丝”。我仿佛能看到,妈妈佝偻着背迈着蹒跚的步子,走进村里的粉丝厂,眼睛里闪烁着微光。她在货架前仔细地寻找着这个承载着家乡味道的金虎山粉丝,那眼神里有对以前做粉丝岁月的怀念,更多的是对我的深深牵挂。妈妈用她那不再灵活的手拿起粉丝,仔细端详着,就像看着一件无比珍贵的宝贝。那一刻,我明白这小小的粉丝里,依然装满了妈妈无尽的爱。

晚上,我按照记忆中妈妈的方法煮了一碗虎山粉丝。随着锅里的水开始翻滚,粉丝的清香缓缓飘散开来,如同妈妈的爱弥漫在这个冰冷的出租屋里。当那熟悉的味道在舌尖散开的瞬间,我的眼前仿佛浮现出家乡的小院、温馨的厨房,妈妈在锅前灶后忙碌的身影。

那一刻,感觉家人就像跨越了千山万水,围坐在我身边,给予我力量与支持。这种感觉是一种深入骨髓、无法言喻的温暖。我和家人的缕缕亲情,就像家乡粉丝在味蕾上留下的记忆永远不会消失。

(邓友伟)